近日,中国科学院合肥物质院智能所种质创新及利用团队在水稻抗白叶枯病机制研究方面取得新进展,首次揭示了大片段基因组会引发广泛的转录组重编程、激素信号激活,并增强对水稻白叶枯病的抗性,为作物抗病遗传改良提供了新思路。相关成果已被植物科学领域Top期刊Frontiers in plant science接收发表。

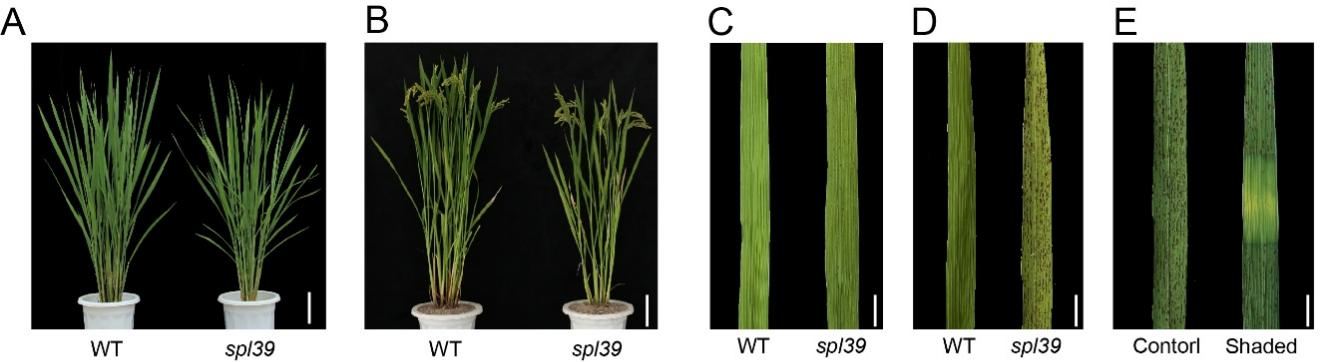

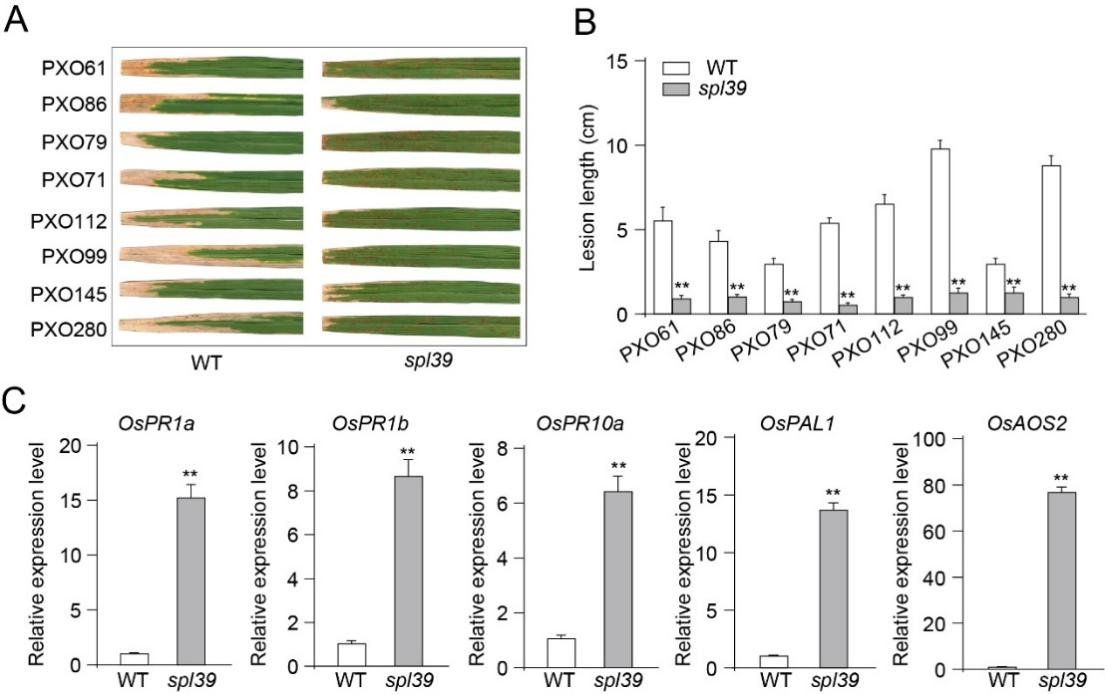

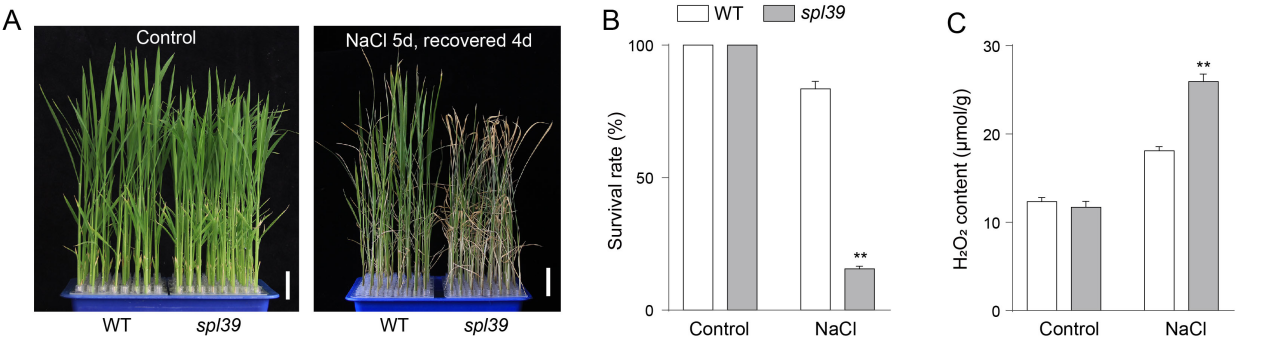

研究团队通过重离子束辐照技术鉴定得到一个水稻新型类病斑模拟突变体spl39,该突变体在分蘖期出现红褐色类病斑,并伴随株高降低、籽粒变小和育性下降等表型。研究发现,spl39的叶绿体超微结构受损,类囊体膜结构异常,导致光合能力下降;同时,活性氧过度积累和抗氧化酶活性降低触发了程序性细胞死亡。图位克隆发现,spl39基因组中存在一段306 kb的大片段缺失,涉及33个基因,其中包括二萜合成基因簇中的12个基因,这些基因能通过调节植物抗病相关物质的生物合成,提高对稻瘟病、纹枯病等病原胁迫的抵抗力。转录组分析和激素含量检测表明,突变体spl39中激素信号通路(如水杨酸、茉莉酸、生长素和细胞分裂素)及防御相关基因显著上调。之后,通过黄单胞菌(Xanthomonas oryzae pv. oryzae,Xoo)菌株接种发现,突变体spl39对水稻白叶枯病的抗性显著增强、病斑长度缩短、防御相关基因表达量增加。研究还发现,与野生型相比,spl39突变体对盐处理更加敏感。因此,spl39突变体的大片段缺失导致多个代谢相关基因和激素生物合成基因的表达改变,从而增强突变体的抗病性、降低耐盐性。

该研究首次揭示了大片段基因组会引发广泛的转录组重编程、激素信号激活,并增强对水稻白叶枯病的抗性,为作物抗病遗传改良提供了新思路。同时,突变体对盐胁迫更敏感,提供表明在抗病性和抗逆性之间可能存在拮抗关系,也为耐盐水稻育种提供新的基因资源和新思路。这些发现突显了重离子束诱变在揭示大基因组区域的功能作用方面的潜力。

该研究得到新疆农业科学院重点科技创新培育计划、中国科学院青促会、长三角科技创新共同体、兰州重离子研究设施生命科学与浅埋肿瘤治疗辐射终端联合研究项目等项目的资助。合肥物质研究院博士生方成,浙江师范大学硕士生朱晓彤和彭令灵,生态环境部淮河流域局监测与科研中心马威高级工程师为论文共同第一作者。合肥物质研究院刘斌美研究员和程维民特任副研究员、新疆农业科学研究院袁杰研究员、浙江师范大学陈析丰教授为论文的共同通讯作者。

文章链接:https://doi.org/10.3389/fpls.2025.1639365

图1 spl39表型

图2 spl39突变体对水稻白叶枯病抗性增强且防御相关基因上调

图3 spl39突变体盐敏感表型